Il contributo dell'atto empatico alla conoscenza di sé, dell'altro e dell'Altro

L’empatia domanda la comunicazione tra un io e un tu, ma che in realtà sono un io e un altro io o un tu per un altro tu.

Essa non è percezione, perché la caratteristica di quest’ultima è che l’oggetto di dà qui e ora in modo originario. Anche nell’empatia in effetti l’oggetto si dà qui e ora, ma non appartiene

direttamente e immediatamente al soggetto, non è cioè originariamente dell’io. Il contenuto dell’atto empatico è presente al soggetto, ma non come proprio, bensì come vissuto dell’ altro.

Non è nemmeno assimilabile al ricordo, perché quest’ultimo è atto di presentificazione pure esso originario.

Non ha neanche i caratteri della fantasia, perché quando l’io fantastica si pone in maniera originaria nel mondo che crea, sebbene esso sia irreale.

La peculiarità dell’atto empatico sta nel fatto che il vissuto altrui attrae il soggetto al suo interno cambiando radicalmente la sua prospettiva: il vissuto altrui non si dà più all’io come “oggetto

di fronte”, bensì l’io si trova ad avere per oggetto il contenuto stesso del vissuto altrui, così da venirsi a trovare “presso” il soggetto di quel vissuto originario e dal suo stesso angolo di

visuale, pur non confondendosi con lui.

Se l’io empatizza l’esperienza vissuta altrui, percepisce l’altro come soggetto originario, cioè come un altro io e si ritrova a essere un tu per un altro tu. Condizione fondamentale perché l’io

possa cogliere l’esperienza altrui è la permanenza dell’io originario e dell’altro quale io non originario: l’io e l’altro io empatizzano solo se continuamente si colgono originariamente distinti e

tengono desta la consapevolezza, durante l’atto empatico, di permanere come soggetti. E’ precisamente qui che si ha un autentico “noi”, che è il soggetto reale dell’empatia nel momento in cui essa si

realizza: l’io si sente accompagnato nella sua esperienza vissuta non-originaria da una esperienza vissuta originaria e questo “sentirsi accompagnato” dà la misura di un “noi” in cui tuttavia l’io

non è annullato o confuso con l’altro.

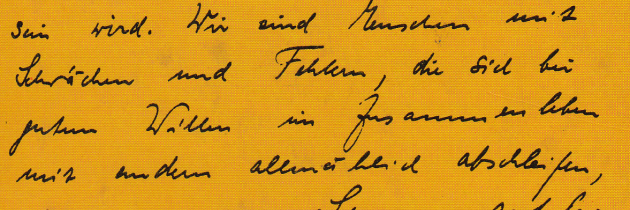

Così scrive la Stein:

“All’Io finito si contrappone tuttavia un tu - come un «altro Io», uguale a lui come un ente cui può rivolgersi chiedendo comprensione e risposta, e col quale vive, per la comunanza dell’essere-Io, nell’unità di un «noi». Il «noi» è la forma in cui sperimentiamo l’essere-uno di una pluralità di persone […]. L’essere-uno non abolisce la molteplicità e la diversità delle persone” (1).

Il “noi” nasce dunque dalla distinzione tra un io e un altro io non meno che dal loro reciproco accoglimento: entrambe queste condizioni sono necessarie e

indispensabili.

Nell’ unicità, per lei, sta il valore assoluto della persona: l’io è diverso perché unico, non è unico perché “diverso-da”. Ciò significa che l’altro è differente dal soggetto proprio perché è

“altro” e non perché il soggetto lo percepisce come diverso da sé: il valore di riferimento è l’altro-persona, non il soggetto-persona. L’apertura quale dimensione dello spirito presuppone questa

posizione da “unico a unico” - come peraltro anche Lévinas sostiene (2)- che rende responsabili l’uno dell’altro, reciprocamente. Soltanto in questo modo infatti l’accogliersi l’un

l’altro assume le linee di un autentico accompagnamento, cioè di un “essere-con”, dove il fulcro non è la conoscenza dell’altro, ma la con-divisione dell’esperienza vissuta. La separazione-differenza

dei soggetti in rapporto empatico è indispensabile perché proprio in essa si manifesta la capacità di non-in-differenza che fonda ogni relazione autenticamente umana, ove l’altro ha per l’io valenza

positiva sia in quanto essere personale, sia in quanto affettivamente significativo: in questo modo infatti la relazione può configurarsi come gratuita e donativa. Questa è la più vera condizione

perché il “noi” sia veramente “noi”.

L’io coglie l’altra persona come un altro io che si vive come tale; la misura del valore perciò è estranea all’io e da questo deriva un primo fondamentale atteggiamento, che è quello del rispetto

dell’altro. L’afferrare i vissuti estranei però porta, come dice Edith, a una “modificazione della coscienza unitaria e tipica” (3) che apre alla accettazione del fatto che quanto

proviene dall’altro possa cambiare il soggetto, naturalmente entro i limiti in cui il suo essere personale si fa accogliente.

L’altro inoltre si dà al soggetto come una sorta di “punto zero di orientamento”: questo permette di prendere coscienza che il proprio è solo “un” punto zero di orientamento tra i molti possibili e

la centralità dell’io è relativa alla esperienza che il soggetto ha di se stesso. Ne consegue che l’altro non è “per il soggetto”, ma è “da sé”. Questo significa oggettivare l’altro. A tale posizione

cognitiva corrisponde un sentimento vitale di relatività che non è un limite ma una misura, la forma dell’io: la finitudine cioè apre alla dimensione del “fuori-da-sé”, a ciò che sta oltre il

soggetto.

Da ultimo - ma è in realtà il frutto più maturo dell’atto empatico -, poiché nell’empatia viene mantenuta la distinzione tra il vissuto originario e non-originario (cioè tra ciò che appartiene al

soggetto come proprio e all’altro come suo proprio), l’io non ingloba né si lascia fagocitare, non si appropria né si lascia espropriare: i due, non fondendosi e/o non scivolando nella simbiosi,

continuamente creano la possibilità di un autentico incontro.

Da quanto fino a qui esposto risulta evidente come l’atto empatico sia un valido strumento per la conoscenza di se stessi e dell’altra persona, una conoscenza, come visto, “dall’interno di

essa”.

Lo spirito del soggetto è però capace di accogliere Dio, fatto per entrare in comunione con Lui. Lecita risulta dunque la domanda: può contribuire l’atto empatico alla conoscenza di Dio? Se sì, in

che modo?

In realtà il quesito è ciò che conclude la tesi dottorale della Stein. Scrive infatti:

“Ma come stanno le cose in rapporto alle persone puramente spirituali, la cui rappresentazione non implica di per sé alcuna contraddizione? E’ forse impossibile pensare che tra loro non vi sia qualche relazione? Ci sono stati degli uomini che, in un improvviso cambiamento della loro persona, hanno creduto di esperire l’influsso della grazia divina; altri che nelle loro azioni si sentivano guidati da uno spirito protettore. (Non bisogna pensare subito al «δαιμόνιον» di Socrate che in fondo non dev’essere inteso alla lettera). Chi deciderà se qui si tratti di un’esperienza genuina oppure di quella oscurità sulle proprie motivazioni, che abbiamo trovata nel considerare le Idole der Selbsterkenntnis? (Idoli dell’autoconoscenza). Ma, forse, in quest’ambito non è già data, con le immagini illusorie di un’esperienza del genere, anche la possibilità eidetica di una vera esperienza? In ogni modo mi pare che lo studio della coscienza religiosa sia il miglior mezzo per la risposta a questo problema, come d’altra parte tale risposta sia del più grande interesse per il campo della religione. Nel frattempo lascio a ulteriori ricerche la risposta al quesito posto e mi accontento in questa sede di un «non liquet»” (4).

Nel 1916, anno di discussione della tesi sull’empatia, la Stein non può che porsi la domanda senza possedere la risposta. In realtà, nella “Storia di una famiglia ebrea”, parlando di Max Scheler, ella afferma:

“Non so in quale anno Scheler sia entrato nella Chiesa cattolica. Non doveva essere accaduto da molto. In ogni caso era il tempo in cui egli era talmente pieno di idee cattoliche e si sforzava di combattere per esse con tutta la brillantezza del suo animo e la forza della sua parola. Questo fu il mio primo contatto con questo mondo a me fino ad allora totalmente sconosciuto. Non mi condusse ancora alla fede, ma mi aprì un campo di «fenomeni» davanti ai quali non potevo più rimanere cieca” (5).

Se l’empatia è l’esperienza della coscienza estranea che è possibile solo nella misura in cui c’è una corrispondenza di essenza tra l’essere del soggetto e quello

dell’oggetto, è possibile vivere un atto empatico nei confronti di Dio?

La risposta è, per quello che ci riguarda, pienamente affermativa. Il centro della fede giudaico-cristiana infatti non è una dottrina su Dio, ma la persona stessa di Dio. L’atto fondamentale della

fede perciò non consiste, in prima battuta, nel credere a delle verità rivelate, ma alla persona stessa di Dio che si rivela all’uomo. Questo è possibile per due ragioni:

Dio è spirito, ma la parte spirituale dell’uomo è capace di Dio. Naturalmente Dio eccede la capacità dell’uomo, ma questo nulla toglie al fatto che lo spirito dell’uomo possa farsi accoglienza dello

Spirito

Dio si è incarnato, si è fatto uomo nella Persona del Figlio. L’umanità di Gesù è perciò quel “typos” che garantisce la possibilità di un autentico atto empatico tra l’uomo e

Dio

Credere, allora, in ultima analisi, significa entrare nel dinamismo della relazione personale ed esistenziale con Dio: un Io con un altro Io.

L’atto empatico è ciò che meglio corrisponde all’uomo perché possa conoscere Dio. Empatizzare con Gesù significa riconoscerlo come “valore”; è consequenziale allora l’accoglienza, da parte dell’uomo,

dei “valori” di Gesù, del Suo mondo valoriale. Per questo si è detto sopra che la fede cristiana non è una dottrina su Dio, ma la Sua Persona. Ciò che Egli propone a credere, la morale e l’etica sono

soltanto e semplicemente la conseguenza della accoglienza di Lui e del suo mondo.

Affinché l’atto empatico sia completo, è necessario che l’uomo utilizzi contemporaneamente

due registri, chiamati ad accordarsi reciprocamente: l’esegesi storico-critica e la preghiera interiore. Attraverso il primo infatti si conosce Dio così come Egli si è rivelato nella Sacra Scrittura,

la quale va letta e compresa secondo la sua propria modalità di espressione originaria. Attraverso le pagine dell’Antico e del Nuovo Testamento infatti si conosce cosa ha compiuto Dio e cosa, nella

Persona di Gesù, ha detto. La conoscenza scritturistica “garantisce” la conoscenza oggettiva di Dio, che nella preghiera si fa relazione personale.

La carmelitana Cristiana Dobner così si esprime:

"Accolto il quadro antropologico cristiano, Edith Stein aprì così al linguaggio vie sconosciute in una antropologia pneumatologica, all'interno di quello stesso ascolto antropologico che assicura la dignità umana come criterio, al tempo stesso, universale e in divenire. Ella segue e testimonia l'itinerario spirituale che va dall'umano al divino. La grammatica però del concreto discorso su Dio a livello linguistico-fenomenologico non viene elaborata solo a livello concettuale ma all'interno dello stesso rapporto con Dio, messo in gioco dall'esperienza religiosa reale” (6).

Nella orazione la persona lascia che Dio la raggiunga con il Suo amore; non importa se è preghiera vocale o silenziosa, liturgica o personale: essenziale però è che

sia una preghiera “cosciente”, ricolma di autentico interessamento verso di Lui, un “atto di amore” alla Sua Persona.

Così scrive Roberta de Monticelli:

" La prospettiva di Edith Stein è più vasta ancora. Nella sua definizione [di empatia, ndr] rientra tutta la sfera dell'esperienza religiosa - l'esperienza che il

credente , o almeno un certo tipo di credente, fa del suo Dio: quando prega, quando partecipa alla liturgia, quando accoglie l'amore del suo Dio o ne soffre l'ira, quando ne soffre l'assenza, quando

ne è chiamato.

Ed ecco un altro modo dell'empatia che è porta per un altro tipo di ricerca, soglia di un altro percorso di conoscenza personale. Questo è il percorso propriamente mistico. La conoscenza personale

che si persegue, che senza dubbio presuppone un incontro, lo rinnova e lo approfondisce, è la conoscenza di Dio - che però dai mistici di tutte le epoche viene descritta anche come un approfondimento

progressivo della conoscenza di sé” (7).

La maturità dell’atto empatico con Dio è la preghiera contemplativa, ove la persona passa dal parlare all’ascoltare, fino a giungere a quel silenzio che è permanere uno alla presenza dell’Altro, ben oltre ogni movimento dell’anima e dello spirito, oltre ogni pensiero, emozione, parola, desiderio. San Giovanni della Croce parla di “irruzione di Dio”, di “avvertenza amorosa”, di “unione” tra la persona e Dio fino alla trasformazione; così recita nella quinta strofa della “Notte oscura”:

“Notte che mi hai guidato!

O notte amabil più dei primi albori!

O notte che hai congiunto

l’Amato con l’amata,

l’amata nell’Amato trasformata!” (8).

Tale unione trasformante è conosciuta dalla tradizione anche con il termine “divinizzazione”; è il permanere in uno stato di preghiera incessante, dentro l’attività come nella quiete e nel riposo. Dio e l’uomo compartiscono, senza interruzione, la propria interiorità, conservando ciascuno la propria identità, con un mai interrotto atto di empatia.

Note

(1) STEIN E., Essere finito e essere eterno - per una elevazione al senso dell’essere, p. 373, Città Nuova Editrice, Roma, 1988.

(2) cfr. LÉVINAS E., Fuori dal Soggetto, p.167-168, Marietti, Genova, 1993.

(3) STEIN E., Il problema dell’empatia, p. 152-153, Edizioni Studium, Roma, 1985.

(4) STEIN E., Il problema dell’empatia, p. 229-230, Edizioni Studium, Roma, 1985.

(5) STEIN E., Storia di una famiglia ebrea, p. 238, Città Nuova Editrice, Roma, 1992.

(6) STEIN E., Nel castello dell'anima - Pagine spirituali - Traduzione e commento di Cristiana Dobner, Edizioni OCD, Morena Roma, 2004.

(7) DE MONTICELLI R., La conoscenza personale - Introduzione alla fenomenologia, p. 163, Guerini Studio, Milano, 1998.

(8) S. GIOVANNI DELLA CROCE, Opere, OCD, Roma, 1991, p. 347.